Bauforschung Schloss Benrath Düsseldorf

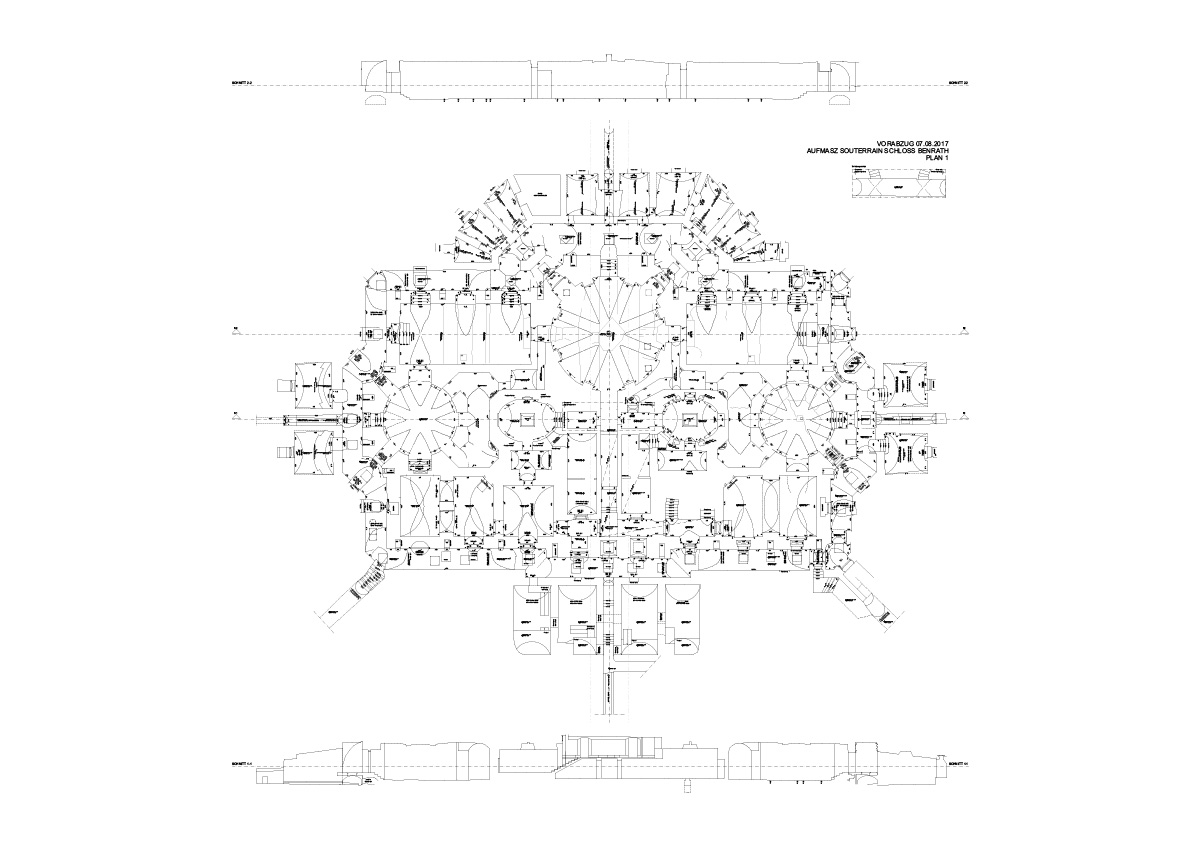

Das verformungsgerechte Aufmaß und die Kartierung prägender bauzeitlicher Merkmale zum Sockelgeschoss wurden 2017 im Rahmen einer umfassenderen Gesamtbauforschung zu Schloss Benrath und dessen Flügelbauten erstellt. Die Arbeiten bildeten die Basis für eine Bauforschung, die für das und mit dem Kölner Büro Forschung am Bau GbR, Prof. Norbert Nußbaum und Sabine Lepsky erfolgte.

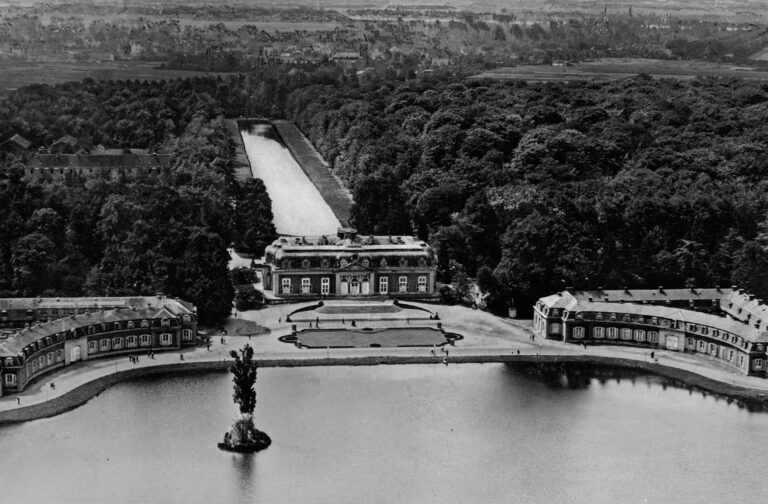

Schloss Benrath wurde 1755 bis 1771 nach Plänen von Nicolas de Pigage als Sommer- und Jagdresidenz der Kurfürsten von der Pfalz errichtet.

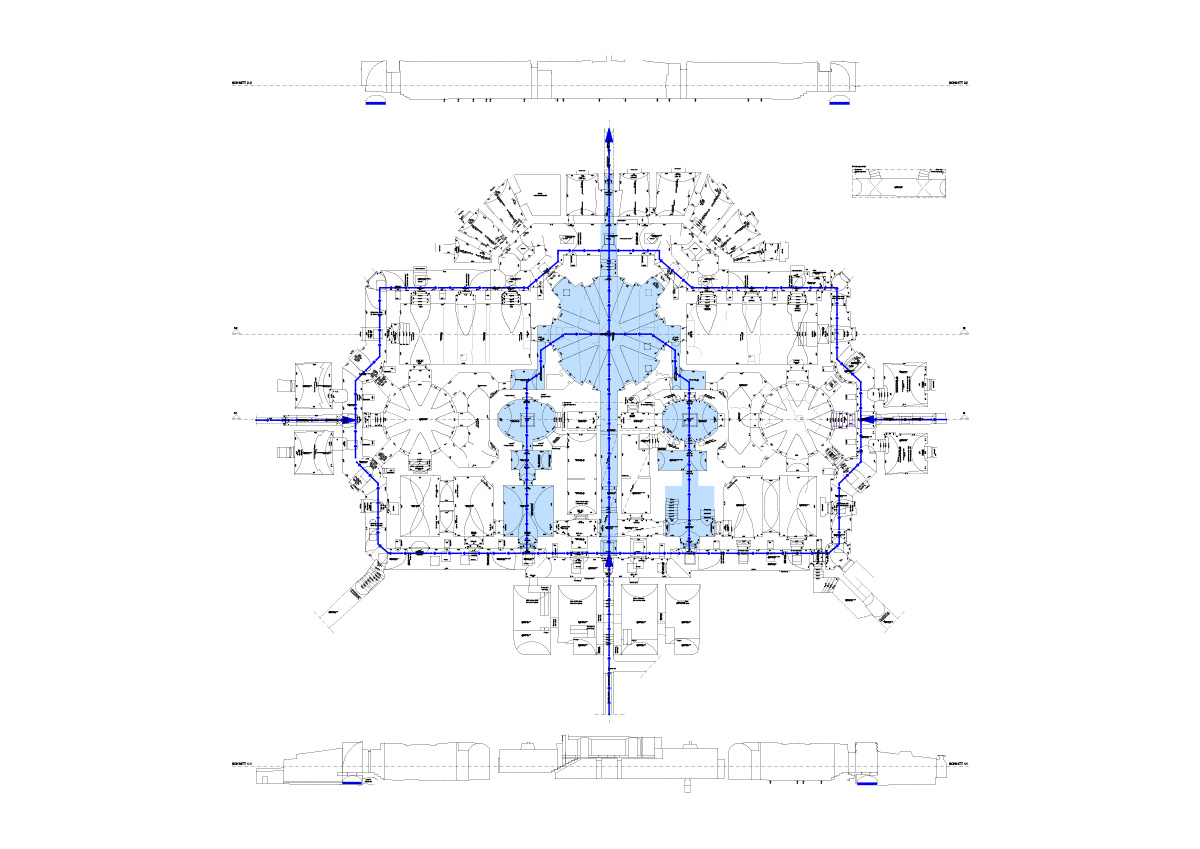

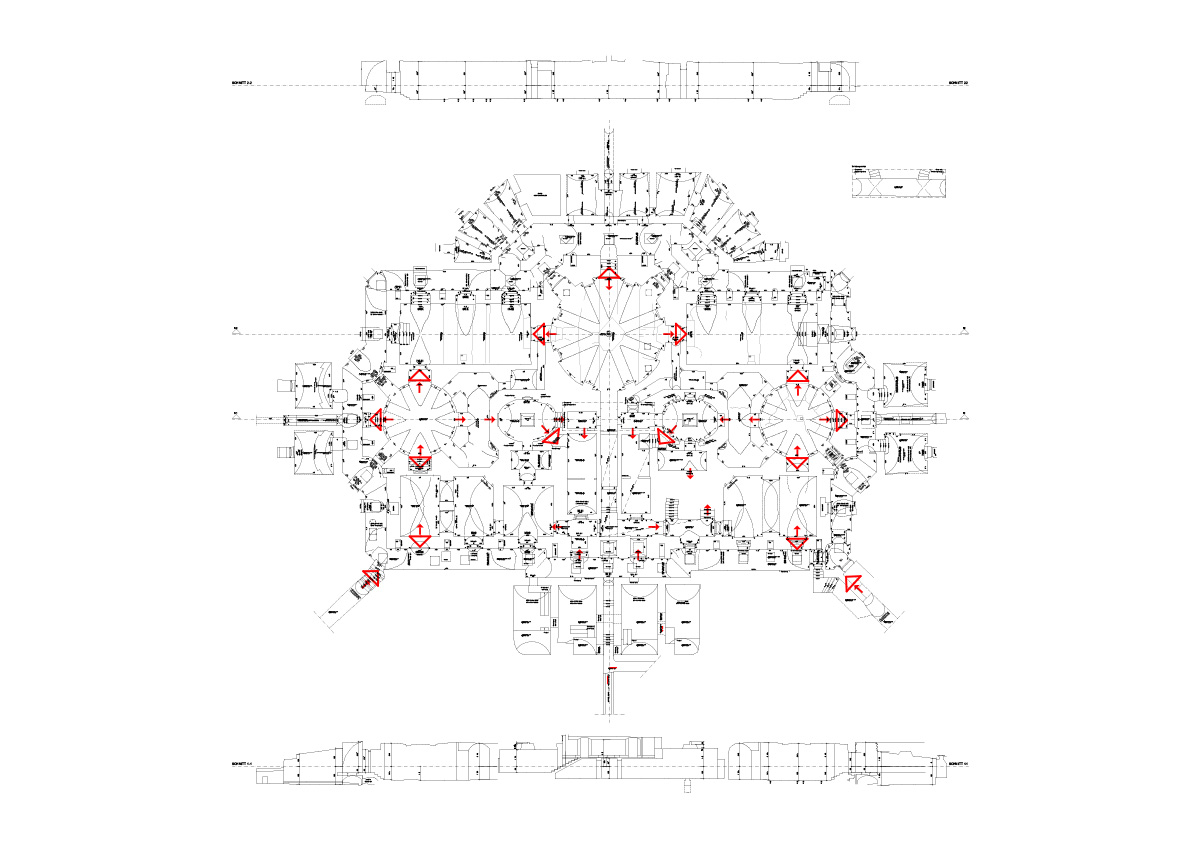

Eine wesentliche Fragestellung von Aufmaß und Bauforschung war, welche Funktionen das Sockelgeschoss von Schloss Benrath bauzeitlich erfüllte und in welcher funktionalen Verbindung es mit den Teichanlagen des Schlossparks stand. Zu diesem Zweck wurden Hinweise zum originalen System der Wasserführung, der Gänge und der Belichtung und Belüftung zusammengetragen.

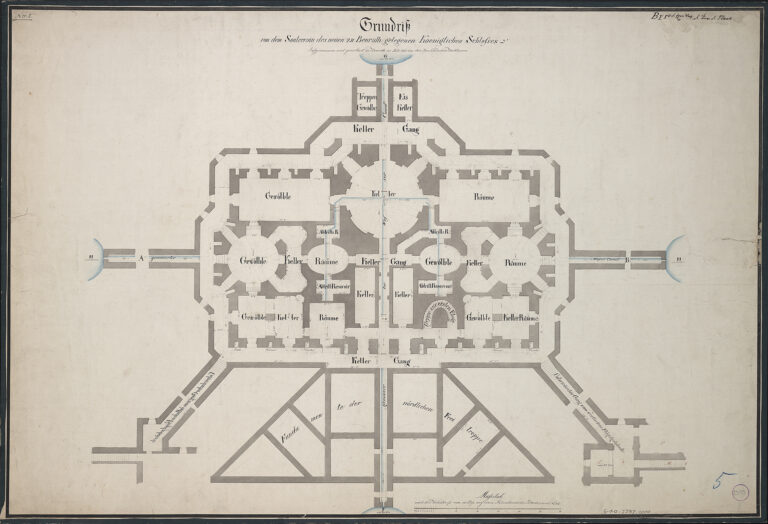

Die vermutlich ältesten historischen Pläne zeigen das Sockelgeschoss mit einer offenen rinnenbasierten Wasserführung, für die Oberflächenwasser von außen durch das Sockelgeschoss geleitet wurde. Über innenliegende Schächte in das Sockelgeschoss hinabgeführtes Regenwasser und Schmutzwasser wurde mit diesem Oberflächenwasser abgeführt. Offen war bisher, ob eine vollständig offene Rinnenführung bauzeitlich tatsächlich realisiert oder nur geplant worden war. Diese Pläne deuten auch an, dass das Sockelgeschoss ursprünglich natürlich belüftet war. Der nebenstehende, im Stadtarchiv Düsseldorf erhaltene Plan von Barkhausen 1837 zeigt das Sockelgeschoss in einer späteren Ausbauphase, als Teile dieser Wasserführung bereits durch verdeckte Rinnen erfolgten.

Die ehemals offene Rinnenführung und deren sukzessiver Überbau ließen sich vor Ort im Bereich des Umgangs nachweisen. Dort befindet sich eine an den Sockelmauern unter den Fassaden (= Innenseite Umgang) entlangführende Rinne, begleitet von einer Pflasterfläche, die mit geringem Gefälle zur Rinne hin abfällt. Diese hat eine gemauerte Überwölbung, die eine niedrige, heute vielfach durch Rohrleitungen ausgefüllte Zwischenebene schafft. An verschiedenen Sondagepunkten bestätigte sich, dass dieses Gewölbe über den Umgangs-Rinnen nachträglich eingefügt wurde. Die ältere Innenwand, die unter der Fassade steht, zeigt zum Umgang hin einen geglätteten Oberputz, vor den das jüngere Mauerwerk der Einwölbung gesetzt ist. An der gegenüberliegenden Außenwand unter der Terrasse ist das Gewölbeauflager in das bauzeitliche Mauerwerk eingestemmt.

Die in den historischen Plänen dargestellte, ehemals offene Wasserführung konnte – neben weiteren Befunden – somit vor Ort nachgewiesen werden.

Aufmaßzeichnung und Kartierungen: Strauß Fischer – Historische Bauwerke

Bauforschung: Forschung am Bau GbR, Köln und Strauß Fischer – Historische Bauwerke

Materialuntersuchungen: Labor Dr. Jägers, Bornheim